|

|

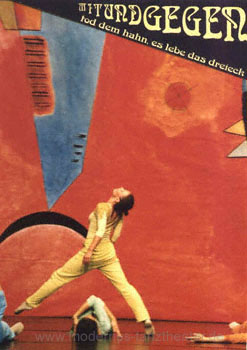

mitundgegen - tod dem hahn, es lebe das dreieck |

| Die Idee

Was hat Jandl mit Kandinsky und Rachmaninow zu tun ? Es gibt Texte von Kandinsky, die könnten von Jandl sein, Jandl schreibt, er habe schon immer gerne etwas gemacht, das man herzeigen könne, von Rachmaninow wird berichtet, daß er sich beim Spielen vom Husten des Publikums leiten ließ, je mehr es hustete, desto weniger Variationen spielte er... Kandinsky berichtet, daß seine Bilder zu Beginn des Jahrhunderts angespuckt wurden. Diese Zeit sei schwierig, aber heroisch gewesen. Die Künstler malten, das Publikum spuckte. Heute (1936) malten sie und das Publikum sagte, daß die Bilder hübsch seien. Für Kandinsky hieß dieser Wechsel nicht, daß die Zeiten leichter geworden wären für den Künstler. Rachmaninow war der Ansicht, daß jedes große Musikstück nur einen wirklichen Höhepunkt habe und er bemühte sich, alles auf diesen Punkt hin auszurichten, seine schlimmste Selbstkritik: "Ich habe den Punkt verpaßt!" Bei Kandinsky ist der Punkt die innerlich und zeitlich knappste Form, der eine Spannung in sich trägt, alle Möglichkeiten hat, aber keine nutzt, sonst hebt er sich auf, verschwindet er. Kann denn eine Choreographie dies alles auf den Punkt bringen, insbesondere dann, wenn sie sich wiederholt? Kann die gegensätzliche Zusammenstellung einer freien, vieleckigen Linie (lyrisch) und einer wellenartig Gebogenen (dramatisch) in der Bewegung sichtbar gemacht werden? Wie klingt eine Fläche? Besitzt der Punkt wirklich ein lebendes Sein, welches die äußere Konstruktion zum Pulsieren bringt, wenn er an der richtigen Stelle sitzt? "Fragen Sie aber besser keinen Anatomen, ob man mit anatomischen Angaben - Elemente, Aufbaugesetze - einen lebendigen Menschen herstellen könnte. (...) Der Kopf ist keine schlechte Einrichtung. Aber ein "gefühlloser" Kopf ist schlechter als ein "kopfloses" Gefühl. Wenigstens in der Kunst." (Kandinsky) |

| Der Titel:

„Um ein Pferd zu verlängern, müssen Sie es am Kopf oder Schwanz ziehen. Das ist, was ich früher machte, bevor ich in mir die Möglichkeit fand, mich vom Gegenstand zu befreien. (...) Aber wie ein Musiker seine Empfindungen vom Sonnenaufgang wiedergeben kann, ohne die Töne eines krähenden Hahnes zu verwenden, so hat der Maler rein malerische Mittel, um seine Eindrücke des Morgens „einzukleiden“, ohne daß er einen Hahn malen muß. Dieser Morgen, oder sagen wir die ganze Natur, das Leben und die ganze den Künstler umgebende Welt, sowie das Leben seiner Seele, sind die einzige Quelle jeder Kunst. (...) Der Maler „ernährt“ sich von äußeren Eindrücken (äußeres Leben). Er wandelt sie um in seiner Seele (inneres Leben). Die Wirklichkeit und der Traum - ohne es zu wissen. Das Resultat ist ein Werk. Das ist das allgemeine Gesetz der Schöpfung. Die Unterschiede zeigen sich nur in den Ausdrucksmitteln (inneres Leben) der „Erzählung“ - ob mit oder ohne Hahn. (...) Warum denn also rufe ich, ich als abstrakter Maler: „Es lebe der Hahn!“ - und die Gegenpartei: „Tod dem Dreieck!“? (...) Ein Dreieck ruft eine lebhafte Erregung hervor, weil es selbst ein lebendiges Wesen ist. Es ist der Künstler, der es tötet, nämlich dann, wenn er es mechanisch, ohne inneres Diktat verwendet. Es ist derselbe Künstler, der auch den Hahn tötet. Aber so wenig wie eine „isolierte“ Farbe, so wenig genügt auch ein ,,isoliertes" Dreieck nicht für ein Kunstwerk. Das Gesetz des « Kontrastes ».“ (Kandinsky) |

| Die Musik

Anfang des Jahres 1900 unterzog sich Rachmaninow, der unter starken Depressionen und einer schöpferischen Blockade litt, einer hypnotisch - psychiatrischen Behandlung bei Nikolay Dahl. Diesem widmete er daraufhin das Klavierkonzert Nr.2. Kritiker sagen ihm nach, er habe sich in seinen Werken ständig wiederholt und selbst zitiert, seinen Stil nicht weiterentwickelt, zu raffiniert und elegant das bereits Vorhandene "lediglich" variiert. Jandl hingegen scheint damit niemals Schwierigkeiten gehabt zu haben, er sagt: ... er habe immer etwas zu sagen gehabt, und er habe immer gewußt, daß man es so und so und so sagen könne; und so habe er sich nie darum mühen müssen, etwas zu sagen, wohl aber um die art und weise dieses sagens. denn in dem, was man zu sagen hat, gibt es keine alternative; aber für die art und weise, es zu sagen, gibt es eine unbestimmte zahl von möglichkeiten. es gibt dichter, die alles mögliche sagen, und dies immer auf die gleiche weise. solches zu tun habe ihn nie gereizt; denn zu sagen gäbe es schließlich nur eines; dieses aber immer wieder, und auf immer neue weise." (Jandl) |

|

| Marc Nordbruch hat sich in seiner Musik ausschließlich an der zeitlichen Einteilung des Klavierkonzertes orientiert, aber sonst versucht, mit zeitgenössischen Klängen die mit der Choreographin entwickelten Ideen zu Theorien Kandinskys und einer seiner Graphiken umzusetzen, das heißt hörbar zu machen. |

|

|

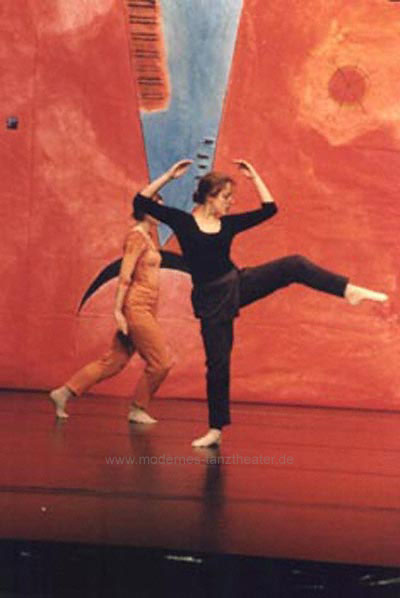

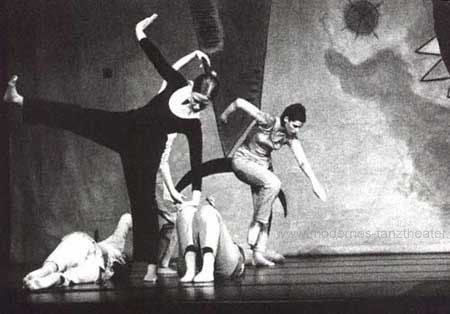

| Kandinsky beschäftigte sich in seinen Theorien mit der Vision einer Bühnensynthese, das heißt dem Zusammenwirken von Musik, Sprache, Bewegung und Licht als jeweils eigenständige Bestandteile. "Es kann also zum Beispiel die Musik vollkommen zurückgeschoben oder in den Hintergrund geschoben werden, wenn die Wirkung zum Beispiel der Bewegung ausdrucksvoll genug ist und durch starke musikalische Mitwirkung geschwächt werden könnte. Dem Wachsen der Bewegung in der Musik kann ein Abnehmen der Bewegung im Tanz entsprechen, wodurch beide Bewegungen (positive und negative) größeren inneren Wert bekommen. Eine Reihe von Kombinationen, die zwischen den zwei Polen liegen: Mitwirkung und Gegenwirkung. Graphisch gedacht können die drei Elemente vollkommen eigene, voneinander äußerlich unabhängige Wege laufen." (Kandinsky) |

|

| Longing the so-said mind long lost to longing.The so-missaid. So far so-missaid. Dint of long longing lost to longing. Long vain longing. And longing still. Faintly longing still. Faintly vainly longing still. For fainter still. For faintest. Faintly vainly longing for the least of longing. Unlessenable least of longing. Unstillable vain least of longing still.

Longing that all go. Dim go. Void go. Longing go. Vain longing that vain longing go.

Said is missaid. Whenever said said said missaid. From now said alone. No more from now now said and now missaid. From now said alone. Said for missaid. For be missaid. (Beckett) |

|

| Was ein Berg alles sein konnte er sah so steil aus und seine Hänge so schroff und seine Farbe so blau und jetzt eins zwei drei vier alle raus außer ihr und rot weiß blau und grün nur du bleibst drin und wenn ein Hahn da wär dann wär`s an der Zeit daß er krähte, aber nein da war kein Hahn, da war kein Huhn da war kein Hahn da war kein Glastalisman, da war nur Rose, Rose, Rose und plötzlich wußte Rose daß in Rose ein O war und ein O ist rund rundherum, o ja und alles war stumm.

(Stein) |

| die ersten schritte

etwas zu machen das man herzeigen kann hat mir immer schon spass gemacht. darum habe ich als kind gern gemalt. etwas zu machen das man dann auch praktisch benützen kann oder etwas zu machen bei dem man nur lange zeit immer die gleichen bewegungen machen muss z. b. säge oder bei dem man zuerst lauter einzelne uninteressante dinge machen muss bevor man sie zu einem einzigen ding zusammensetzen kann das dann vielleicht interessant ist hat mir nie spass gemacht. darum habe ich als kind nicht gern gebastelt. mein vater hat auch gemalt und daher hat es mein vater gern gehabt wenn ich als kind gemalt habe aber mein vater hat alles immer ganz wirklich gemalt und dabei durch lange zeit immer die gleichen bewegungen machen müssen und immer schauen müssen ob das was er gemalt hat so war wie etwas das er nicht gemalt hat und das überhaupt nicht gemalt sondern wirklich war, und so zu malen habe ich auch probiert aber immer bald aufgehört denn so zu malen hat mir keinen spass gemacht. Für mich war wirklich malen wie mein vater wirklich malte kein wirklich malen sondern wirklich malen war für mich aus der fantasie malen, das war wirklich malen (...) (Jandl) |

|

| mandarinenkerne

vor der grossen scheibe ist die stange, denn man lehnt sich nicht absichtlich an wenn etwas ganz aus glas ist, bleibt auch nicht in der mitte stehen weil das der gang ist, und will sich nicht an die wand drängen lassen solang man hinausschauen kann. es ist doch etwas anderes wenn man nicht allein ins konzert geht, sagt sie und macht die handtasche auf. ja das ist etwas anderes, sagt er und schaut was sie jetzt aus der handtasche herausnehmen wird. die anderen finger hält sie gekrümmt und steif aber mit dem daumen reisst sie ein loch, stülpt ein stück schale auf, presst es an den gekrümmten zeigefinger, macht mit dem handgelenk einen ruck, steckt die hand ins zerknitterte papier in der tasche, bricht die mandarine auf den fingerspitzen mit beiden daumen auseinander und legt die grössere hälfte neben die kleinere auf den teller ihrer linken hand. danke, sagt er. dann brechen sie die spalten herunter, eine nach der anderen, machen eine faust die oben ein loch hat, suchen mit der zunge was ein kern ist, spucken die kerne durch das loch oben in die faust, werfen sie in den flachen blechbehälter wo sie liegen bleiben auf sand der so fein ist dass er fliegen könnte, und legen die arme nieder auf die stange. (Jandl) |

|

| "Täuschen Sie sich nicht, glauben Sie nicht, daß Sie die Malerei nur durch das Auge aufnehmen. Nein, Sie nehmen sie unbewußt durch ihre fünf Sinne auf." (Kandinsky)

Schmecken und riechen Sie die Farbe, sehen Sie den Ton, fühlen Sie die Bewegung, hören Sie die Linien und Gebogenen und den Punkt, von dem Kandinsky sagt, daß es so peinlich sei, ihn dort zu sehen, wo er nicht sein sollte, gehen sie in unseren Bildern spazieren, und vielleicht wird möglich, was Jandl sagt: " kontakt mit solcher dichtung ist - im schauen, lesen, hören - ein vorbeigehen an ihr, wie an bildern, an ihrer oberfläche streifend. sie kennt keine tiefe, perspektive, dreidimensionalität, und täuscht sie auch nicht vor. sie täuscht nichts vor. sie macht klar. sie macht oberfläche klar. wie bilder ist sie - einzig - fläche, oberfläche. vom kontakt mit ihr bleibt nichts als stücke erinnerung von worten, folgen, flächen, und an wissen nur dies: ein bestimmtes gesehen, gelesen, gehört zu haben; und an möglichkeit diese: den vorgang des kontakts zu wiederholen, über eine oberfläche streichend." (Jandl) |

| „Ein großes, sehr großes, kleineres oder mittelgroßes Gebäude in verschiedene Räume geteilt. Alle Wände der Räume mit kleinen, großen, mittleren Leinwändern behängt. Oft mehrere Tausende von Leinwändern. Darauf durch Anwendung der Farbe Stücke „Natur“ gegeben: Tiere in Licht und Schatten, Wasser trinkend, am Wasser stehend, im Grase liegend, daneben eine Kreuzigung Christi, von einem Künstler dargestellt, welcher an Christus nicht glaubt, Blumen, menschliche Figuren sitzend, stehend, gehend, auch oft nackt, viele nackte Frauen (oft in Verkürzung von hinten gesehen), Äpfel und silberne Schüsseln, Porträt des Geheimrats N, Abendsonne, Dame in Rosa, fliegende Enten, Porträt der Baronin X, fliegende Gänse, Dame in Weiß, Kälber im Schatten mit grellgelben Sonnenflecken, Porträt Exzellenz Y, Dame in Grün. Dieses alles ist sorgfältig in einem Buch gedruckt: Namen der Künstler, Namen der Bilder: Menschen haben diese Bücher in der Hand und gehen von einer Leinwand zur andern und blättern und lesen die Namen. Dann gehen sie fort, ebenso arm oder reich, wie sie eintraten und werden sofort von ihren Interessen, die gar nichts mit der Kunst zu tun haben, absorbiert. Warum waren sie da? In jedem Bild ist geheimnisvoll ein ganzes Leben eingeschlossen, ein ganzes Leben mit vielen Qualen, Zweifeln, Stunden der Begeisterung und des Lichtes.(...) Die Harmonisierung des Ganzen auf der Leinwand ist der Weg, welcher zum Kunstwerk führt. Mit kalten Augen und gleichgültigem Gemüt wird dieses Werk beschaut. Die Kenner bewundern die „Mache“ (so wie man einen Seiltänzer bewundert), genießen die „Malerei“ (so wie man eine Pastete genießt). Hungrige Seelen gehen hungrig ab. Die große Menge schlendert durch die Säle und findet die Leinwänder „nett“ und „großartig“. Mensch, der was sagen könnte, hat zum Menschen nichts gesagt, und der, der hören könnte, hat nichts gehört." (Kandinsky) |

| Die zahlreichen Gespräche und Fragen nach unseren Vorstellungen haben gezeigt, dass nicht nur die Beteiligten, sondern auch viele Zuschauer unmittelbar nachvollziehen konnten, was Kandinsky, Jandl und Rachmaninow miteinander und mit uns zu tun haben. Für mich als Pädagogin ist in diesem Zusammenhang vor allem eine Erfahrung wichtig:

In einer Zeit, in der allenthalben beklagt wird, dass es nicht mehr gelinge, Schülerinnen und Schüler für die sogenannte "Hochkultur" oder "große Kunst" zu interessieren, habe ich erlebt, wie schnell und scheinbar selbstverständlich sie plötzlich "ihren" Kandinsky, "ihren" Jandl oder Rachmaninow entdeckten und emotional, intellektuell und physisch durch den Tanz zu eigenen kreativen Interpretationen kamen. "Wenn man heute wirklich nicht weiß, was eigentlich unter dem Begriff <<Bildung>>, <<Gebildetsein>> verborgen ist oder sein sollte, so darf doch mit vollem Recht behauptet werden, dass nicht eine kleinere oder größere Anhäufung von speziellen Kenntnissen ( sogenannte <<Fachkenntnisse>> ) hier die Hauptrolle spielen oder den Hauptbestandteil ausmachen, sondern die ausgebildete Fähigkeit, das scheinbar zerrissene Bild der Einzelerscheinungen in den organischen Zusammenhängen zu empfinden und schließlich zu <<verstehen>>. Und andererseits: das Fehlen dieser Fähigkeit darf trotz des Vorhandenseins von <<enzyklopädischen Fachkenntnissen>> als Merkmal des ungebildeten Menschen angesehen werden. Und endlich: eine Schule, die den Studierenden das planmäßige Erkennen der allgemeinen Basis zu übermitteln nicht imstande ist, darf sich nicht <<Schule>> nennen - ganz besonders, wenn sie als Hochschule angesehen werden möchte." ( Kandinsky, Essays über Kunst und Künstler, Benteli Bern, 1963 , hier: ein Artikel aus dem Jahre 1926 ) Schade, dass die ( Schul- ) Öffentlichkeit, insbesondere die Presse, offensichtlich bereitwillig denen ihr Ohr leiht, die über den Kulturverfall und fehlendes Engagement an unseren Schulen jammern, aber für Beispiele, die das Gegenteil zeigen könnten, wenig Interesse hat. |